|

配所輓妻喪(배소만처상) 秋史 김정희 월하노인 통해 저승에 하소연해 내세에는 우리부부 바꾸어 태어나리 나는 죽고 그대만이 천리 밖에 살아남아 그대에게 이 슬픔을 알게 하리라.

▒완당세한도는 김정희에게 사제간의 의리를 지키기 위해 두 차례나 북경으로부터 귀한 책을 구해다 준 역관 이상적(李尙迪)의 인품을 날씨가 추워진 뒤에 제일 늦게 낙엽지는 소나무와 잣나무의 지조에 비유하여 그려 준 것이다. 이러한 내용을 담은 작가의 발문이 화면 끝부분에 붙어 있으며, 이어서 이 그림을 받고 감격한 이상적의 글이 적혀있다. 그리고 1845년 이상적이 북경에 가서 그 곳 명사 장악진(章岳鎭)ㆍ조진조(趙振祚) 등 16명에게 보이고 받은 찬시와 함께 김석준(金奭準)의 글과 오세창(吳世昌)ㆍ이시영(李始榮)의 배관기(拜觀記)가 붙어 있어 긴 두루마리를 이루고 있다. "세한도"라는 화제와 우선(藕船) 이상적이 완상하라는 "우선시상(藕船是賞)"과

그림 자체는 단색조의 수묵과 까칠한 마른 붓질과 고담한 필선의 감각만으로 이루어졌다. 지극히 간략하게 묘사되어 있을 뿐, 나머지는 텅 빈 여백으로 남아있다. 직업화가들의 인위적인 기술과 허식적인 기교주의를 부정하는 작가의 의도적인 노력의 결과라 하겠다. 조성된 담박하면서도 고졸한 분위기는 문기(文氣) 또는 문자향을 비롯하여 문인화가 지향했던 형식보다는 내용과 정신을 중요시하는 경향과 서화일치(書畵一致)의 극치를 보여준다. 조선 말기를 풍미하였던 김정희의 문인화 이념의 집약된 경지와 함께 조선시대 문인화의 가장 대표적인 작품으로 평가되고 있다.

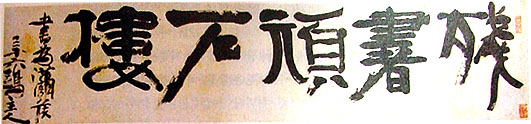

어쩌면 추사체는 우리들이 쓰고 있는 글씨들이라고 해도 될지 모른다. 그의 대표적인 글씨 '잔서완석루(殘書頑石樓)'를 보자. '다 떨어진 책과 무뚝뚝한 돌이 있는 서재'라는 뜻으로 제주도 유배후 강상(한강 용산변의 강마을)시절의 대표작이다. 글자의 윗선을 맞추고 내리긋는 획은 마치 치맛자락이 휘날리는 듯 변화를 주었다. 이렇게 자유분방한 글씨는 추사 김정희밖에 없었다. 빨래줄에 빨래 걸린 듯하지만 필획이 맞으니 자유분방하다고 표현한다. 알긴 알아도 대충 아는 자들은 황홀하여 그 실마리를 종잡을 수 없을 것이다. 원래 글씨의 묘를 참으로 깨달은 서예가란 법도를 떠나지 않으면서 또한 법도에 구속받지 않는 법이다. 글자의 획이 혹은 살지고 혹은 가늘며, 혹은 메마르고 혹은 기름지면서 험악하고 괴이하여, 얼핏 보면 옆으로 삐쳐나가고 종횡으로 비비고 바른 것 같지만 거기에 아무런 잘못이 없다"(유최진의 '초산잡서'에서) 향저에서 태어났다.아버지는 훗날 판서를 지낸 김유경이다. 추사의 일생은 보통 다섯단계로 나뉘어진다. 태어나서부터 연경에 다녀오는 24세까지의 수업기 연경을 다녀온 25세부터 과거에 합격하는 35세까지 10년간의 학예 연찬기 관직에 나아가는 35세부터 제주도로 귀양가는 55세까지 20년간 중년의 활동기 55세부터 63세까지 제주도에서 귀양살이하는 9년간의 유배기 제주도 귀양에서 풀려나서부터 세상을 떠나는 71세까지 8년간의 만년기. 김정희는 이조판서 김노경의 아들로 총명하고 기억력이 투철하여 여러 가지 책을 널리 읽었으며, 금석문과 그림과 역사에 깊이 통달했고,초서 해서 전서 예서에서 참다운 경지를 신기하게 깨달았다.젊어서 부터 영특한 이름을 드날렸으나 중도에 가화를 만나 남쪽으로 귀양가고 북쪽으로 유배가며 온갖 풍상을 다 겪으며, 혹은 세상의 쓰임을 당하고 혹은 세상의 버림을 받으며 나아가기도 하고 또는 물러나기도 했으니그를 송나라의 소동파에 비교하기도 했다" |

'◐ 고전 산책로 ◑' 카테고리의 다른 글

| [한시] 알고 싶어요 / 황진이 (0) | 2007.03.30 |

|---|---|

| [한시] 哭子(곡자) / 허난설헌 (0) | 2007.03.30 |

| [한시] 秋日偶成(추일우성) (0) | 2007.03.30 |

| [한시] 청산은 나를 보고/靑山兮要(청산혜요) (0) | 2007.03.30 |

| [한시] 思吳江歌(사오강가) (0) | 2007.03.30 |